Estamos caminando por la calle en una noche de verano. Nuestro tranquilo paseo nocturno es interrumpido por un zumbido tenebroso. Una luz muy intensa nos envuelve. Perdemos la orientación espacial y sentimos que flotamos lentamente hacia donde antes estaba el cielo, pero ahora hay un inmenso objeto gris metálico. Cuando logramos entender lo que está pasando, ya es demasiado tarde: a través de un material translúcido, vemos nuestra ciudad alejarse rápidamente; luego, nuestro país, nuestro continente y, finalmente, nuestro planeta. Fuimos víctimas de una abducción alienígena y ahora estamos flotando hacia un destino incierto en algún lugar del espacio exterior.

Mientras nos recuperamos del shock inicial, sacamos algunas conclusiones. La tecnología de nuestros captores debe ser muy avanzada, porque si bien sentimos que ya llegamos a destino, también tenemos la intuición de estar muy lejos de casa. Descubrimos que viajamos con inmensa rapidez hacia un planeta con una atmósfera extraña, diferente; la gravedad es apenas más débil que en la Tierra, y en el exterior de la nave se extiende un enorme desierto de arena roja. Estamos viendo la superficie del planeta Marte, más precisamente, el campus de una universidad pública marciana con problemas presupuestarios. ¿Cómo nos damos cuenta de que tienen problemas presupuestarios? Es evidente: sus estudiantes tienen que salir a cazar especímenes experimentales a planetas subdesarrollados como el nuestro, en vez de comprarlos ya esterilizados en bioterios del primer mundo marciano.

Descubrimos, entonces, que somos el ejercicio número 3 de la guía de trabajos prácticos sobre “mentes hechas de cerebro” en un curso introductorio de neurociencia (“mentes de silicio” y “mentes de radiación” son los ejercicios 1 y 2, respectivamente). Los marcianos poseen conocimientos muy avanzados sobre los principios organizativos de las mentes; tanto, que las nuestras sirven únicamente como ejemplos para entrar en calor y llegar bien preparados a los ejercicios del primer parcial. Bastante asustados –y un poco humillados–, se nos informa que la avanzada ciencia marciana tiene una cara positiva: sus métodos para estudiar la actividad del cerebro son tan sofisticados que no será necesario trepanar nuestro cráneo, y mucho menos sacrificarnos luego de la operación, tal como hacemos nosotros los humanos cuando investigamos organismos animales en el planeta Tierra.

Una voz sintética nos explica, en un adecuado español rioplatense: “Muchas gracias por su colaboración, espécimen humano. Esperamos que el ejercicio termine rápidamente para poder devolverlo a su planeta de origen. Usualmente, nuestras expediciones son a sistemas estelares más lejanos, donde podemos conseguir organismos con mentes mucho más sofisticadas para estudiar. Pero este cuatrimestre, fuimos víctimas de un recorte salvaje en viáticos, así que por primera vez vamos a hacer este ejercicio usando un humano. Por favor, no tema: sus memorias serán borradas y no quedará en usted ninguna secuela ni recuerdo de este proceso”.

Nuestra ansiedad busca refugio en esta promesa de un futuro olvido. Mientras tanto, escuchamos que alguna voz pide poder salir temprano en caso de que nuestra mente fuese demasiado simple como para ocupar una clase entera. Otra voz pregunta a qué hora se empieza a servir el almuerzo en el buffet. Empezamos a sospechar que somos el ejercicio más fácil de la materia.

Los experimentos no son muy diferentes a los que vimos alguna vez en laboratorios terrestres. Los marcianos nos muestran distintos objetos, números y colores, y luego nos piden nombrarlos. A veces, las imágenes pasan tan rápido que su identidad se nos escapa, y en ese caso decimos que no sabemos, o incluso negamos haber visto una imagen en la pantalla. Otras veces, no estamos tan seguros, y quisiéramos poder decir que vimos y al mismo tiempo no vimos la imagen en la pantalla. Los estudiantes marcianos nos hacen mover brazos, pies y dedos, también estimulan nuestros centros de placer y (con mucho cuidado) los del dolor; nos hacen escuchar distintos sonidos, canciones y palabras en idiomas extraños.

Los marcianos parecen tener un conocimiento casi absoluto sobre los eventos físicos que ocurren en nuestro cerebro. Leímos alguna vez que el cerebro es el órgano más importante del cuerpo humano (aunque esto es, por supuesto, lo que el mismo cerebro opina). Como es tan importante, queremos estudiarlo, pero, por el mismo motivo, también está muy bien protegido por el cráneo, y nuestros métodos terrestres para inferir lo que pasa dentro de un cráneo sin abrirlo son extremadamente limitados. En cambio, los marcianos pueden hacer zoom en el tiempo y en el espacio, y visualizar a voluntad la actividad de neuronas y redes de neuronas en nuestro cerebro. También son capaces de generar hologramas inmersivos donde se representa la concentración de distintos neurotransmisores (es decir, las sustancias químicas que nuestras neuronas utilizan para comunicarse entre sí), la irrigación sanguínea y la actividad de varias enzimas. Pensamos que las neuroimágenes marcianas deben ser para nosotros lo que las técnicas humanas son para los primates y roedores que estudiamos en la Tierra: tecnologías tan avanzadas como para confundirse con magia.

El experimento pasa rápido y sin problemas. Pensamos que al menos somos un buen animal de laboratorio. Pero entonces llega el último ítem del ejercicio y la voz nos instruye: “En esta parte final, vamos a estudiar cómo tu cerebro es capaz de producir conciencia, sensaciones subjetivas, experiencias en primera persona. Nos referimos a cosas tales como la rojez del color rojo, o la sensación desagradable de un dolor de muelas. No nos interesa tu experiencia del color rojo en términos de su función (por ejemplo, señalar la presencia de un objeto rojo), y lo mismo para el dolor de muelas (por ejemplo, hacerte ir al dentista). Nos interesa, en cambio, la manera en que el color y el dolor se sienten. Aprendimos que algunos filósofos y científicos humanos llaman qualia1Se denomina qualia (singular: quale) a las formas en que sentimos, en primera persona, nuestras experiencias subjetivas. Por ejemplo, cuando vemos una manzana, nuestros sentidos nos informan sobre su color, pero lo hacen mediante la sensación del color rojo (que es distinta a la de los demás colores). Más adelante en el libro, vamos a pensar a los qualia como propiedades de una interfaz multisensorial que nuestro cerebro genera para que interactuemos con la realidad, como formas de sintetizar enormes cantidades de información funcional y neuronal en, por ejemplo, un simple olor. a estas maneras de sentir propiedades cualitativas de la experiencia, es decir, al ‘cómo se siente’ de estas propiedades. Vamos a estudiar algunos de tus qualia rápido así empezamos a cerrar, que se viene la hora del almuerzo”.

“Estúpido marciano”, pensamos, “perdiendo tiempo en explicarnos cosas que nos son tan íntimamente familiares, cosas que conocemos de forma tan inmediata”. Luego recordamos que los marcianos pueden leer nuestra mente y nos arrepentimos por el tono agresivo de nuestro pensamiento.

“Ahora empezamos a estudiar tu conciencia”, nos informa el alienígena a cargo del trabajo práctico. ¿Escuchamos un ligero tono de desprecio alrededor de la palabra “conciencia”? Inquietante.

La primera parte del último módulo es idéntica a las anteriores. Vemos imágenes, nos preguntan cosas, y entonces respondemos. Sentimos que la clase está terminando. Escuchamos ruidos de algunos marcianos guardando el material de laboratorio. De hecho, algunos grupos ya terminaron y salieron al almuerzo. Pero entonces pasa algo completamente inesperado, algo que descarrila el experimento. Los marcianos nos hacen una petición muy extraña, tan extraña que hablamos por primera vez para preguntar, tímidamente, si no habremos escuchado mal: “Ahora vamos a mostrarte un grupo de neuronas que nos interesan; te vamos a pedir que por favor las actives durante algunos segundos y después nos digas qué sentiste durante ese tiempo”.

Respondemos que somos incapaces de activar neuronas a voluntad. No sabemos cómo. De hecho, sabemos que tenemos neuronas porque lo aprendimos en el colegio, pero en realidad nuestra conciencia nunca se nos aparece en forma de neuronas, sino de pensamientos. Las sensaciones conscientes son muy distintas al cerebro y sus neuronas: no ocupan espacio, ni tienen peso, tamaño o divisiones internas. Los marcianos discuten en voz baja por un rato, hasta que uno se dirige a nosotros: “Entendemos que el cerebro y sus neuronas parecen no estar en los contenidos de la conciencia. Podemos imaginarlo, aunque nuestra conciencia es muy diferente a la de ustedes, y la estructura de nuestros cerebros (si es que se pueden llamar así) es constantemente parte de nuestra experiencia subjetiva. Entendemos la confusión, pero no estamos pidiendo que nos digas cómo te parece que son tus pensamientos conscientes, estamos pidiendo que accedas a ellos y nos digas cómo son realmente. No necesitamos que nos informes sobre tus sensaciones conscientes de rojez o dolor. Ya pasamos por eso. Ahora, necesitamos trascender esas sensaciones y acceder a tu experiencia subjetiva más fundamental, aquella donde se reflejan los procesos cerebrales que dan origen a tus qualia. ¿Puede ser? ¿Así nos vamos a comer?”.

De nuevo, respondemos que no es posible. No importa qué tanto nos esforcemos, nuestra conciencia y nuestro cerebro habitan en mundos muy diferentes. El cerebro es un objeto físico, mientras que la conciencia, no tanto. Sería muy extraño para nosotros poder examinar y modificar nuestro cerebro a través de la conciencia. Un marciano en el fondo del aula nos pregunta, curioso, cómo es entonces que los humanos diagnosticamos los daños y enfermedades del cerebro si somos incapaces de experimentar directamente las cosas que suceden dentro del cráneo. “¿Cómo saben, por ejemplo, cuando hay neuronas que están muertas y hay que reemplazarlas?”, pregunta. Respondemos que tenemos tecnologías para generar imágenes y registros de lo que pasa en el cerebro, y que los médicos y cirujanos estudian esas imágenes para diagnosticar el problema y hacer algo al respecto, pero nosotros nunca tenemos acceso a esa información de forma directa. Para nosotros, un daño en nuestro propio cerebro se manifiesta como una distorsión en la naturaleza de nuestra experiencia consciente y subjetiva; por ejemplo, podemos perder una porción de la visión o dejar de sentir una parte del cuerpo, pero nunca sentimos que nuestro cerebro se daña. Siempre es nuestra conciencia la que se daña.

Nos sentimos elocuentes y orgullosos al explicar lo obvio a nuestros captores: la conciencia humana es única y misteriosa, una singularidad que nos separa del resto del universo –incluso, pensamos, de sociedades inmensamente más avanzadas, como la marciana–. Pero ellos parecen no estar de acuerdo. Usan apéndices que podrían llamarse manos para agarrar una parte de su anatomía identificable con la cabeza; algunos están tan frustrados que patean las mesas y sillas del aula. Mientras se insultan entre sí, alguien nos recrimina el hecho de que nuestra mente sea tan primitiva. “Ahora vamos a reprobar el trabajo práctico”. Otro grita: “Yo puedo perder mi beca por tu culpa”. Sentimos mucha frustración, desilusión y confusión en el aire marciano. Una voz recién llegada sondea la situación: “¿Esto entra en el parcial?”. Finalmente, el líder del grupo consigue calmar a sus compañeros para poder explicarnos lo que sucede: “La gracia del ejercicio es que el organismo sepa que parte de su conciencia emerge como el resultado de cosas que pasan en su cerebro, y que sea también capaz de trascender las apariencias para poder identificar y manipular esas cosas. Un organismo tan primitivo no nos sirve. Estudiar la conciencia en un animal con una introspección tan defectuosa es como intentar estudiar la locomoción en un animal sin pies, o el habla en un animal incapaz de emitir sonidos”.

“La próxima vez, tendremos que conseguir fondos para buscar especímenes en un sistema solar más avanzado. La Tierra no sirve. Sabíamos que sus mentes eran primitivas, sí, pero fuimos incapaces de imaginar cuánto”. Nos devuelven a la Tierra con la misma celeridad con la que nos secuestraron y nos llevaron hasta Marte. Antes de partir, escuchamos cómo una última voz comparte su frustración con los demás: “Los terrestres no saben nada. Todavía están atrapados en el laberinto de su conciencia”.

¿Por qué es tan difícil investigar científicamente la conciencia? ¿Por qué no es igual que estudiar otras cosas, como plantas, animales y minerales, o las leyes que determinan el movimiento de los planetas? ¿Es un problema diferente a los demás, o simplemente estamos muy escasos de ideas?

La hipotética abducción por parte de universitarios marcianos con bajo presupuesto sirve para ilustrar un problema fundamental, específico del problema científico de la conciencia. Tanto los marcianos como nosotros conocemos, en mayor o menor medida, las leyes físicas que explican el comportamiento de la materia. Los libros de física marciana no serían fundamentalmente distintos a los nuestros, aunque sin duda tendrían un grado mayor de completitud y sofisticación. Por lo tanto, sus cerebros y los nuestros deberían obedecer a los mismos principios de la física. Pero, a pesar de esto, no es para nada claro que nuestra experiencia subjetiva del mundo y la de nuestros captores sea la misma; después de todo, ni siquiera está claro que nuestra conciencia sea comparable a la de otros animales, o incluso a la de otras personas (¿cómo podemos saber que la sensación de color rojo que nosotros experimentamos es igual a la que sienten los demás?).

Los marcianos intentan resolver este problema llevando una discusión sobre los contenidos cualitativos de la conciencia (qualia) hacia una discusión sobre los procesos cerebrales subyacentes, es decir, desde cosas como “la sensación de ver el color rojo” hacia otras como “la actividad de neuronas en el giro temporal inferior”. No parecen estar muy impresionados con los detalles de nuestra vida mental privada, y tampoco parecen considerar que haya algo especial o diferente en nuestras sensaciones conscientes del mundo. En todo caso, los marcianos están impacientes por trascender estos aspectos de nuestra conciencia para aproximarse a nuestra subjetividad mediante el lenguaje de la neurociencia. Pero cuando intentan esto, se encuentran con un obstáculo aparentemente infranqueable: la conciencia humana es incapaz de experimentar el mundo en otros términos; por ejemplo, es incapaz de acceder a información sobre el cerebro y sus funciones. Estamos atrapados en un mundo de colores, olores y sabores, mientras que el porqué de estas sensaciones se escapa al escrutinio de nuestra percepción consciente.

Cerremos un momento los ojos y concentrémonos en las cosas que sentimos. ¿De qué cosas somos conscientes? Una lista parcial podría incluir los sonidos del ambiente, la sensación de nuestro cuerpo apoyado contra una silla, así como la oscuridad impuesta por nuestros párpados cerrados, apenas translúcidos a las luces del ambiente. Cuando los abrimos, encontramos colores, formas, movimientos y texturas. Podemos enfocar nuestra atención en un objeto determinado y recorrer y analizar exhaustivamente todas sus propiedades. No solamente poseemos la capacidad de percibir el mundo que nos rodea, sino también de percibir nuestra propia percepción y reflexionar sobre ella. Esta capacidad es la introspección: un sentido que apunta hacia dentro y nos permite iluminar la estructura de las cosas que habitan en nuestra conciencia.

El problema es que la introspección y el estudio científico del cerebro proporcionan información radicalmente diferente. Eso no significa que ambas fuentes de información no estén relacionadas, y tampoco que no podamos aprender nada sobre nuestros sentidos explorando nuestra vida interior. Pero sí significa que los resultados de esta exploración están ocultos bajo el disfraz de la conciencia. El imperativo marciano es arrancar este disfraz, pero no sabemos cómo ni con qué propósito. Estas son dos de las preguntas principales que responde este libro, y en el proceso de hacerlo, propone cómo resolver el misterio de la conciencia.

Caminamos descalzos por casa cuando sin querer pateamos un mueble con el dedo gordo del pie. Si conseguimos prestar atención al dolor (a pesar del dolor mismo), podemos aprender algunas cosas interesantes sobre la horrible sensación que nos genera nuestro dedo gordo hinchado y con una uña partida. Primero, aprendemos que el dolor es un sentido que señala un punto de nuestro cuerpo. En esto es parecido al tacto, pero sabemos que el tacto y el dolor son cosas diferentes, porque podemos sentir tacto y dolor de forma simultánea e independiente (clavar suavemente una uña en la piel hasta llegar al umbral en el que empieza a doler nos ayuda a descubrir que el tacto no desaparece en el momento en que empieza a aparecer el dolor: ambas sensaciones existen al mismo tiempo). Aunque está localizado en un punto del espacio, el dolor también tiene una componente difusa, y por eso decimos que irradia hacia otras partes del cuerpo. Sin ayuda de la vista, ¿cómo sabemos que el dolor viene de habernos golpeado el dedo contra un objeto, y no de una quemadura u otro tipo de accidente? La introspección nos informa que existen distintos tipos de dolor, y que hay una sensación típica de los dolores causados por golpes, y otra distinta para los dolores causados por quemaduras. Por último, el dolor se manifiesta en dos mitades. Primero, sentimos un dolor corto, pero muy agudo. Pero cuando parece que el dolor ya está remitiendo, somos víctimas de una segunda oleada, más intensa y duradera. Ahí es cuando empezamos a expresar variados insultos y caemos en un mal humor generalizado.2El dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional: como veremos más adelante, toda persona que haya experimentado el estado inducido por drogas tales como la morfina o la ketamina sabrá que el dolor y el sufrimiento no siempre van de la mano.

Este conocimiento que adquirimos mediante la introspección se encuentra en correspondencia con lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos golpeamos el dedo. Al igual que los demás sentidos, el dolor se transmite al cerebro mediante impulsos eléctricos que se propagan a lo largo de neuronas. Algunas neuronas ubicadas en la piel son sensibles a la presión; otras, a la temperatura; y otras, a la acción de ciertas sustancias químicas. Un ejemplo de sustancia capaz de activar las terminales de neuronas sensibles al dolor es la 8-metil-N-vanillil-6-nonenamida, también conocida como capsaicina, el compuesto químico que genera la sensación de picor de los ajíes picantes. La capsaicina activa únicamente cierto tipo de neuronas, las cuales transmiten la información muy lentamente a lo largo de “cables” conocidos como fibras C. Y resulta que las fibras C también son las responsables de la segunda oleada de dolor que sentimos cuando nos golpeamos el dedo. El dolor lento, tardío y difuso que sentimos después del golpe se transmite al cerebro mediante el mismo mecanismo con el que reaccionamos ante el picante de un ají jalapeño. En contraste, el dolor agudo que aparece casi instantáneamente cuando nos golpeamos es conducido mediante las fibras A, las cuales tienen una velocidad de transmisión hasta diez veces superior a la de las fibras C3Existen también las fibras B, cuya velocidad de transmisión (hasta 14 m/s) está a medio camino entre la de las fibras A (hasta 75 m/s) y C (hasta 2 m/s). Las fibras B no poseen un rol prominente en la transmisión de estímulos dolorosos (no existe el dolor-B). (¿es correcto decir que es dolor lo que se transmite a nuestro cerebro? ¿Los pulsos que viajan por las fibras A y C son dolor antes de llegar al cerebro, o son solamente pulsos?). Nuestra introspección nos sugiere que utilizar una misma palabra para referirnos a ambas formas de dolor es demasiado simplificado. Sería más adecuado hablar de dolor-A y de dolor-C, pero nuestro lenguaje cotidiano no está a la altura de las circunstancias –recordemos que se trata del mismo lenguaje que usamos para insultar cuando pateamos un mueble con el dedo gordo y empezamos a sentir dolor-C (no por nada el famoso “ají de la mala palabra” es también responsable del dolor-C)–.

A pesar de que nuestra experiencia del dolor se refleja en el disparo sucesivo de fibras A y fibras C, experimentamos ambos dolores de una forma muy diferente, porque los mecanismos subyacentes son también muy diferentes: nuestros qualia de dolor reflejan la velocidad con la que ciertas neuronas pueden conducir señales eléctricas. Tanto el dolor-A como el dolor-C se presentan como qualia desagradables, pero ¿qué tiene de desagradable un impulso eléctrico recorriendo una neurona? ¿Cómo es posible que nuestra introspección nos presente evidencia de que existen cosas tales como fibras C y fibras A, pero de una forma tan distinta, tan irreconocible? ¿Por qué no podemos ser conscientes del dolor en cuanto a los mecanismos que describimos, sin sufrimiento asociado? ¿No son dos caras de la misma moneda? ¿Por qué una de las dos caras duele y la otra no? Quizás la pregunta más importante sea la siguiente: ¿es realmente indispensable que la información sobre disparos en fibras A y C se manifieste en forma de qualia, en forma de experiencias con propiedades cualitativas, o existe otra forma de acceder a la misma información en nuestra conciencia?

Si prestamos atención, la próxima vez que nos golpeemos el dedo gordo contra un mueble no vamos a poder evitar sentir el dolor-C y el dolor-A por separado. Ya no hay vuelta atrás, no podemos volver a la manera vieja de experimentar las cosas. La combinación de percepción e introspección es capaz de redefinir los contenidos de nuestra conciencia, permitiéndonos discriminar para siempre entre dolor-A y dolor-C, ahí donde antes había una única entidad indiferenciada. Dicho de otra manera: la introspección también nos muestra que nuestra conciencia tiene bordes, y que esos bordes se pueden mover y redefinir mediante la experiencia misma.

El hecho de que la conciencia tenga bordes es equivalente a decir que nuestra capacidad introspectiva tiene límites. El problema que encontraron los marcianos de nuestra historia es que si bien podemos usar la introspección para acceder a los contenidos de nuestra conciencia, la introspección es incapaz de informarnos sobre el cerebro en cuanto a objeto físico. Sabemos que el cerebro posee dos hemisferios, que está compuesto por muchísimas neuronas comunicadas entre sí, que es gris, gelatinoso y pesa entre 1 y 2 kg, y que su superficie está arrugada y contiene una multitud de giros y circunvoluciones. Pero cerremos nuevamente nuestros ojos e intentemos encontrar algo dentro de nuestra conciencia que sirva para confirmar o refutar aunque sea una sola de esas afirmaciones sobre el cerebro. No encontramos nada: a diferencia del cerebro, la conciencia no tiene dos hemisferios, tampoco tiene peso, color, textura, giros y circunvoluciones.

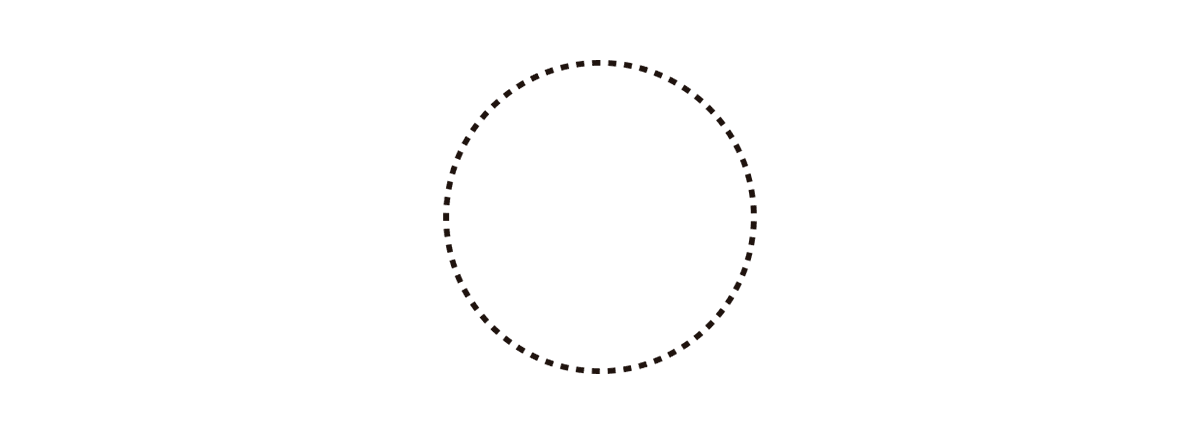

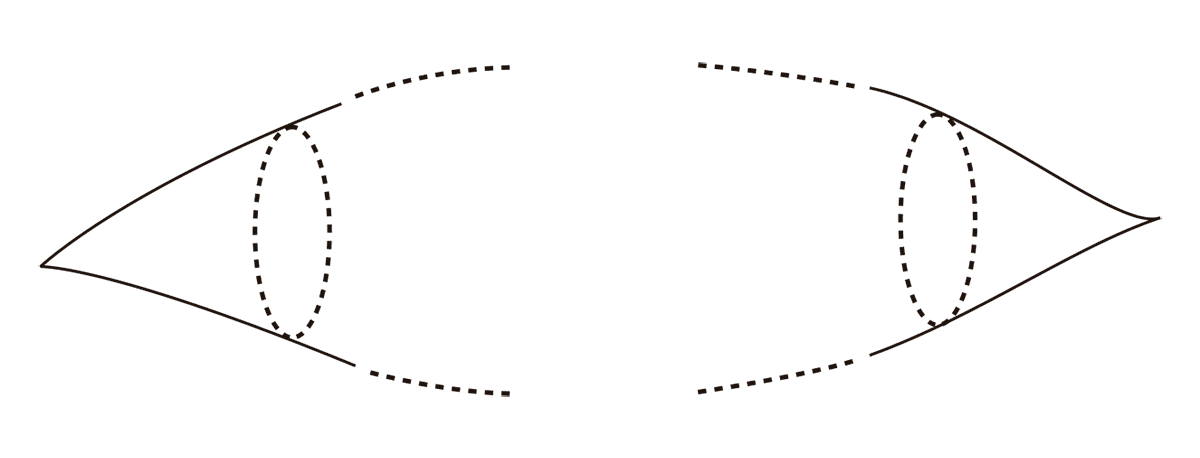

Un buen sujeto experimental trabaja sobre sus limitaciones para ser, en el futuro, un mejor objeto de estudio científico. El problema es que los límites de la conciencia son extraordinariamente difíciles de superar, porque se encuentran fuera de la conciencia y son, por lo tanto, invisibles para la conciencia misma. Pero aun si estos límites son invisibles, todo aquello que los cruza desaparece de la conciencia, lo cual es muy útil a la hora de ponerlos en evidencia. Cerremos un solo ojo, fijando al mismo tiempo la vista en la cruz, y acerquemos lentamente la cara hacia la siguiente imagen*Este experimento fue diseñado para funcionar en la versión papel, y es imposible de reproducir fielmente en la versión digital de este libro.:

Si seguimos bien las instrucciones, en un determinado momento del acercamiento, el círculo negro de repente desaparece. La conciencia tiene fronteras y acabamos de encontrarnos con una. ¿A dónde fue el punto negro al cruzar esta frontera? ¿Por qué la cruzó tan de repente?

Al igual que el dolor, la visión también comienza con la activación de neuronas que transmiten la información al cerebro. En este caso, los receptores neuronales sensibles a la luz revisten la cara interna del ojo en forma de una capa con densidad variable, lo que da cuenta de la elevada resolución de la percepción en el centro de nuestra visión (donde hay alta densidad de neuronas así como de receptores fotosensibles) y de la pobre resolución en la periferia (donde hay baja densidad de neuronas con menor concentración de receptores).4Volvemos a encontrar una correspondencia entre las propiedades cualitativas de nuestra experiencia y un hecho sobre la biología del cerebro. Así como la forma en que sentimos dolor depende de la velocidad de transmisión eléctrica a través de neuronas, la nitidez de la percepción visual es un reflejo directo de la densidad de fotoreceptores neuronales que revisten la cara interna del ojo. Ambas partes de la correspondencia contienen información equivalente, solo que una parte tiene carácter de experiencia cualitativa, mientras que la otra, no. Pero estas neuronas tienen que transmitir la información al cerebro, y para eso un montón de cables cruzan la cara interna del ojo en un sitio específico. En ese sitio no hay neuronas sensibles a la luz, únicamente hay un manojo de cables, y por lo tanto la información que incide sobre ese punto no forma parte de nuestra experiencia visual. El círculo negro desaparece de la visión en el momento exacto en que su imagen coincide con este sitio, también conocido como el punto ciego.

Más allá de esta muy razonable explicación, hay algo especialmente perturbador en la existencia del punto ciego.5Mi primera experiencia del punto ciego me asustó más que cualquier película de terror. ¿Por qué no vemos constantemente un agujero en la región del campo visual que se corresponde con el punto ciego? ¿Por qué el punto ciego no se nos aparece como un grupo de píxeles quemados en nuestra percepción visual? Una posible respuesta es que nuestro cerebro nos engaña “rellenando” el agujero del punto ciego con información de regiones aledañas. De acuerdo con esta interpretación, cuando nos acercamos a la hoja el círculo negro desaparece porque coincide con el agujero del punto ciego, y nuestro cerebro rellena ese agujero usando información sobre el contorno, que es el color blanco de la hoja. Pero en realidad, ese relleno no existe, porque no hay nada que rellenar. Los bordes de la conciencia están por fuera de la conciencia y, por lo tanto, no somos capaces de experimentarlos. No hace falta ser conscientes de un hueco para no ser conscientes de lo que tendría que estar en ese hueco. La ausencia de la conciencia no es lo mismo que la conciencia de la ausencia.

Tenemos que resistir nuestra primera intuición de pensar al punto ciego como un conjunto de píxeles quemados en la pantalla de un monitor, un conjunto de píxeles que es preciso rellenar con información aledaña para que la conciencia no parezca tener una discontinuidad. Una intuición más adecuada surge de la manera en que los programadores de videojuegos lidian con los inevitables bordes del monitor. En muchos juegos (especialmente en ejemplares viejos), el borde izquierdo de la pantalla está conectado directamente con el borde derecho, y también la parte superior con la parte inferior. Una nave espacial cruzando por la izquierda aparece automáticamente en el lado derecho, y sus disparos cruzan de forma continua entre los bordes superior e inferior:

Sucede lo mismo con el punto ciego. Sus bordes son discontinuos únicamente en apariencia: las porciones del campo visual que se encuentran alrededor del punto ciego se encuentran adyacentes en términos de su representación neuronal, de la misma forma que los bordes derecho e izquierdo de la pantalla se encuentran uno al lado del otro en cuanto a su representación en el código de un videojuego.

Concluimos que los bordes de la conciencia están por fuera de la conciencia y, por lo tanto, no somos capaces de experimentarlos. En otras palabras: la ausencia de la conciencia no es lo mismo que la conciencia de la ausencia.

Hay una forma todavía más simple de chocarnos contra los límites de la conciencia. Nuestros ojos apuntan hacia adelante y por eso es imposible ver lo que sucede a nuestras espaldas. A medida que nos alejamos del punto donde enfocamos los ojos, nuestra visión se va perdiendo, hasta que en un determinado momento desaparece. ¿En qué punto exacto termina nuestro campo de percepción visual? La periferia visual es un lugar muy extraño. La visión termina, sí, pero no es posible decir cuándo; no hay un recuadro que nos indique “hasta aquí llega la visión”, como si fuese la pantalla de un televisor. La visión simplemente se va perdiendo, hasta desaparecer y transformarse en… ¿nada?

Más allá de los bordes de la visión no hay conciencia, y por lo tanto tampoco puede haber conciencia de una ausencia. Desde nuestro punto de vista en primera persona, somos seres acéfalos, tal como expresa Douglas Harding en su ingenioso y provocador ensayo “Vivir sin cabeza”.

Nosotros podemos comprobar fácilmente que tampoco tenemos cabeza. Cuando miramos hacia abajo, por ejemplo, encontramos que nuestro torso termina en algún lugar, pero ¿dónde exactamente? No vemos una frontera clara entre lo visto y lo no visto, un límite más allá del cual decimos que empieza el cuello que sostiene nuestra cabeza.6Es cierto que podemos tocar ese borde con un dedo, aunque ese dedo también desaparece de nuestro campo visual en el momento en que toca el borde, así que, ¿estamos seguros de que lo está tocando realmente?

Nuestra incapacidad para percibir los límites de la conciencia nos puede engañar haciéndonos creer que esos límites no existen. Nos cuesta creer en la existencia del punto ciego hasta que experimentamos cómo desaparece el círculo negro de la hoja. Hasta necesitamos recurrir al tacto o a los espejos para confirmar que tenemos una cabeza. Los humanos tendemos a creer que los qualia de nuestra experiencia son todo lo que hay en nuestra conciencia, precisamente porque la conciencia extiende una capa de invisibilidad sobre sus propios límites.

Nuestras experiencias conscientes y sus propiedades cualitativas son, desde el punto de vista funcional, un filtro: su quehacer no es tanto representar información útil, sino excluir información inútil. Parte de esta información inútil corresponde, precisamente, a los eventos físicos que suceden en el cerebro cuando somos conscientes de algo. Existe una analogía útil con un sistema operativo de una computadora, supongamos, Windows 7. El entorno gráfico de este sistema operativo no es útil por su (muy cuestionable) diseño, sino porque este entorno sirve para aislar al usuario del complicadísimo código de computadora que hace funcionar al sistema operativo, de la misma forma en que la sensación de dolor cumple su función de forma efectiva sin ahondar en los detalles neurobiológicos de las fibras A y C.

El cerebro es demasiado complejo para que la conciencia pueda acceder a él por completo. Podemos imaginar al cerebro y a la conciencia como dos mitades de la misma cosa, pero siempre intentando evadirse entre sí, jugando a las escondidas para nunca encontrarse. Nuestra experiencia subjetiva es el producto de ese juego de escondidas. La cantidad de neuronas en el sistema nervioso de un adulto es aproximadamente 10.000.000.000. Imaginemos que cada neurona tiene únicamente dos comportamientos posibles: activo e inactivo (una gran simplificación, porque las neuronas poseen una cantidad inmensa de detalles internos). Incluso partiendo de esta visión simple de las neuronas, la conciencia debería ser capaz de representar 10.000.000.000 de entidades independientes de forma simultánea para tener acceso completo al cerebro. En realidad, múltiples experimentos (que veremos con detalle más adelante) sugieren que nuestra conciencia tiene un ancho de banda muchísimo más limitado. Por ejemplo, cuando una imagen aparece y desaparece rápidamente frente a nuestros ojos, muy pocos objetos distintos logran abrirse camino hasta llegar a la conciencia; típicamente, no más de cuatro. O bien, fijemos la vista sobre una palabra de la página, ¿cuántas palabras distintas logran ingresar a nuestra conciencia?7Es importante fijar la vista porque los ojos humanos se mueven muy rápido, de forma que podrían engañarnos haciendo ingresar varias palabras de forma sucesiva (no simultánea) a la conciencia, a medida que las recorren rápidamente. Además, para contar una palabra como percibida de forma consciente es necesario poder leerla y entender su significado: las palabras borrosas e ilegibles no cuentan. Si cuatro es el ancho de banda típico de la conciencia, entonces en cada instante la actividad de 9.999.999.996 neuronas del cerebro se nos escapa, y con todavía más razón se nos escapan detalles tales como la concentración de distintos neurotransmisores, o la delicada forma en que se contactan los árboles dendríticos de dos neuronas diferentes.

Pero esta información que queda afuera es, precisamente, aquella que los neurocientíficos intentan usar para explicar la relación que existe entre conciencia y cerebro. También es la información a la que los neurocientíficos acceden cuando hacen experimentos de neuroimágenes sobre el cerebro humano. Nadie es capaz de registrar la sensación de color rojo utilizando técnicas como la electroencefalografía o la resonancia magnética funcional; únicamente es posible registrar la actividad de ciertas neuronas del cerebro. Para nosotros, ambos mundos parecen estar fundamentalmente separados, precisamente porque la conciencia es demasiado limitada en su capacidad para acceder a las realidades del cerebro. Quizás haya seres capaces de vincular las dimensiones objetivas (cerebro) y subjetivas (conciencia) de su existencia, como los marcianos de nuestra historia, pero nosotros no tenemos esa facultad.

Esto quiere decir que, por defecto, los humanos estamos atrapados en el mundo de los qualia, las experiencias con propiedades cualitativas privadas. Este es un pobre punto de partida para explicar la conciencia en términos de la física y sus propiedades intersubjetivas. Peor aún: las paredes de esta prisión también son parte de ese mundo que nos está vedado y son, por lo tanto, invisibles. Estamos atrapados en una ilusión muy persistente, la ilusión de que el universo se nos presenta únicamente en forma de qualia, cuando en realidad es puramente físico:8¿Cómo podemos afirmar esto con tanta seguridad? En realidad, no podemos, aunque esta es la perspectiva más frecuentemente adoptada en la actualidad por los científicos y filósofos interesados en el problema de la conciencia. En el próximo capítulo, vamos a ver cómo llegamos a este punto, y cuáles eran (o siguen siendo) las posibles alternativas. inerte, abstracto, uniforme, sin colores, olores, sabores, dolores, alegrías ni tristezas.

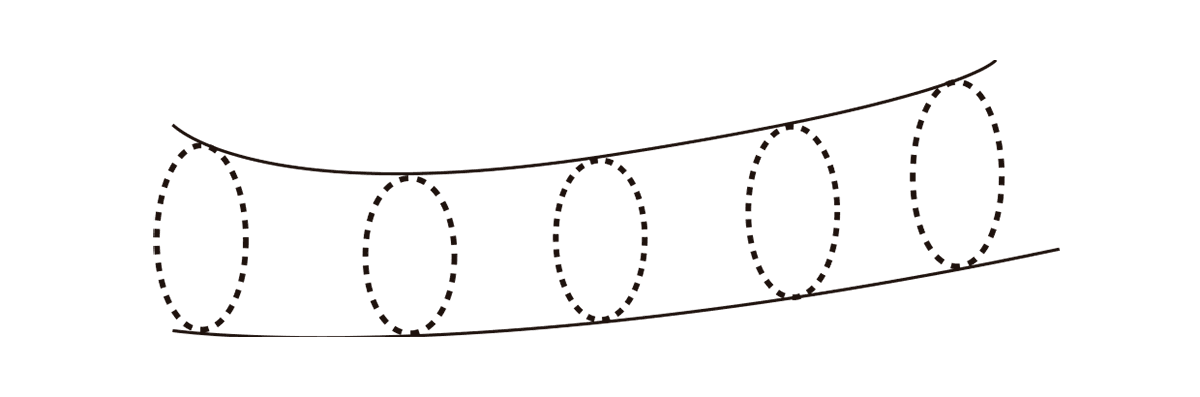

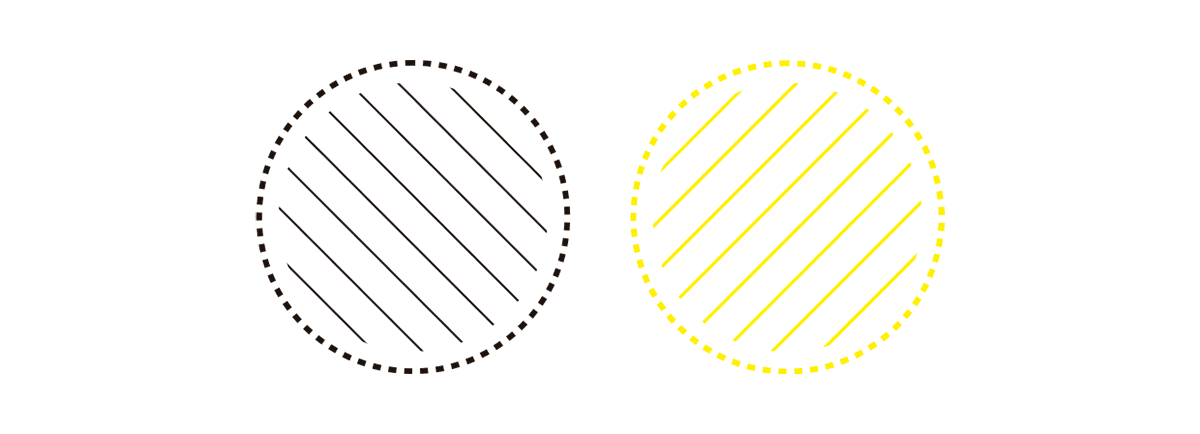

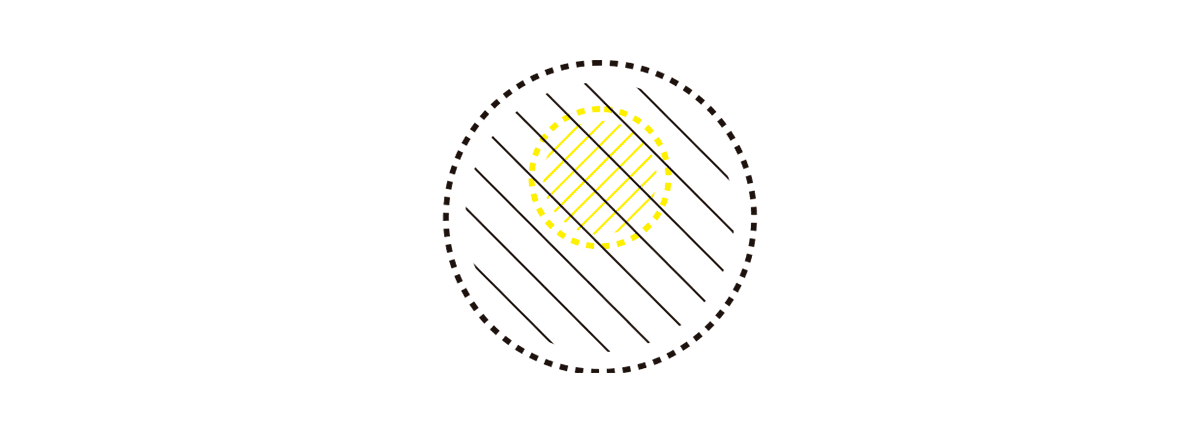

El filósofo alemán Thomas Metzinger propone una metáfora muy clara para esta peculiar condición de la existencia humana. En cada momento determinado de tiempo, la conciencia de una persona se puede pensar como una línea que separa al mundo en dos partes:

En una de esas dos partes, se encuentran todos los contenidos de la conciencia de esa persona, incluyendo posiblemente la conciencia que esa persona tiene de sí misma y de su propia identidad. Esa es la parte más reducida, la más pequeña y la menos abarcativa, y corresponde al interior de la línea. Del otro lado, se encuentran todos los hechos del universo que escapan a su conciencia; por ejemplo, la actividad de las neuronas de su cerebro, lo que ocurre en el punto ciego de sus ojos, los bordes de su percepción visual, las distintas transformaciones y manipulaciones que le ocurren a la información que la persona registra con sus sentidos, y muchas otras (es decir, todo lo que sucede por fuera de nuestro limitado “entorno gráfico”).

Vistos como una sucesión de momentos presentes, los círculos se concatenan para formar un túnel que en cada instante de tiempo divide al mundo en estas dos partes. Nuestra existencia (entendida como la suma de todas nuestras experiencias conscientes) transcurre en el interior del túnel:

Thomas Metzinger denomina “el túnel del Yo” a este proceso que ocurre en el tiempo:

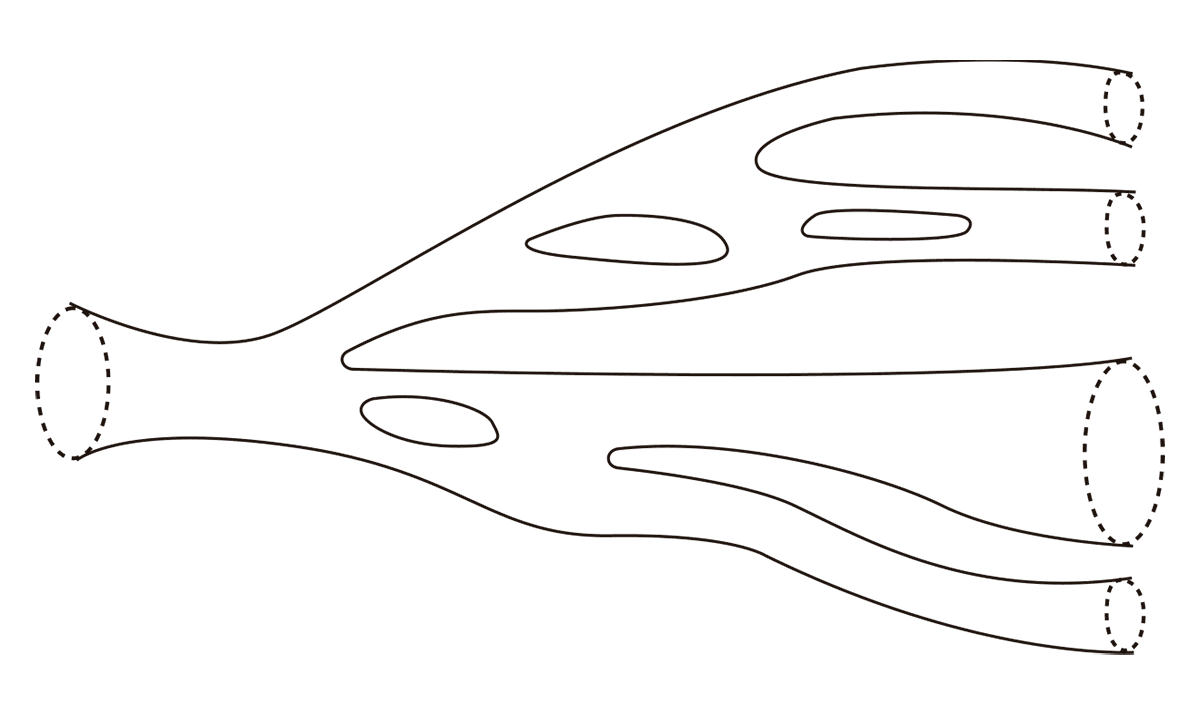

Debido a que las paredes del túnel son invisibles, ignoramos, precisamente, que estamos dentro de ese túnel. Si pudiésemos cruzar esas paredes, pasarían cosas muy extrañas: por ejemplo, los contenidos de la conciencia se ampliarían, representando una multitud de procesos que usualmente son invisibles para la introspección. Muchos de esos procesos se relacionan con los mecanismos neuronales que construyen las sensaciones conscientes, pero las paredes del túnel nos protegen del conocimiento directo sobre esos procesos y, por lo tanto, generan la ilusión de que esas sensaciones aparecen mágicamente y por sus propios medios, aunque en realidad no es el caso.9Un ejemplo es la forma en que se construye nuestra percepción visual. Si bien se trata de un proceso gradual (detección de bordes, colores, texturas, movimientos, etc.), en nuestra conciencia aparece únicamente el resultado final. Las distintas etapas del proceso se encuentran por fuera del túnel; si el túnel no existiese, seríamos conscientes de los objetos como procesos de construcción. Y dentro de todas las sensaciones que el cerebro se encarga de construir, hay una muy particular, una cuyo cuestionamiento puede resultar paradójico y hasta terrorífico: la certeza de existir como personas individuales, con identidades, historias y cuerpos únicos y bien definidos. En realidad, mi posición es que no existimos como ninguna de esas cosas: somos únicamente el resultado de neuronas comunicándose dentro de una sopa de neurotransmisores, finita, material y perecedera.

La forma de progresar es disipar esta ilusión, derribando el mito infundado de que nuestra conciencia tal como existe hoy, sin modificaciones, es un recurso lo suficientemente amplio como para alcanzar una explicación científica convincente sobre ella misma. En otras palabras: el túnel es demasiado angosto, y mucho se nos escapa; nuestro “entorno gráfico” es en exceso limitante, y nuestra introspección tan solo sabe de qualia. Este túnel es capaz de comprimir conciencias hasta transformarlas en pequeñísimos puntos que navegan por el tiempo y el espacio.

El interior del túnel, una conciencia, es un fragmento del universo intentando entenderse y explicarse. La conciencia es esto, sí, pero esto no es todo. Un día, un pequeño fragmento de materia se rebela contra esos límites, empuja desesperadamente contra sus bordes, gana entendimiento y nuevas experiencias, e intenta abarcarse hasta lograr entender, finalmente, por qué tiene un punto de vista, por qué existe algo que significa ser él mismo. En algún momento del viaje, descubre que el túnel no es siempre el mismo. En cada instante, la conciencia está escindida en dos mitades, una cósmica y la otra pequeña, casi infinitesimal. Puede descubrir también que, en realidad, la conciencia no es un túnel a través del universo, sino un laberinto, una sucesión infinita de bifurcaciones que conectan el pasado con el futuro:

Algunas de las bifurcaciones conducen a existencias chiquititas, comprimidas hasta la insignificancia por los límites de la introspección, completamente ignorantes de la inmensa complejidad física del universo. Otras bifurcaciones incrementan gradualmente el diámetro del túnel, permitiendo a la materia del cerebro adquirir experiencias más completas sobre sí misma. El rango de estas experiencias se encuentra limitado por las decisiones que tomamos (o que nos toman a nosotros) ante las alternativas que nos presentan, constantemente, las sucesivas bifurcaciones. Quizás exista en algún lugar del túnel una salida, un punto más allá del cual la conciencia ya no tiene interior ni exterior, ni anverso ni reverso. Entonces, la desaparición de las paredes del túnel nos indicaría que las propiedades cualitativas de nuestras experiencias ya no restringen a la conciencia, ya no presentan una única cara misteriosa e impenetrable para la ciencia. La conciencia es el misterio más grande al que se ha enfrentado el ser humano. Puede ser que ese misterio sea irresoluble, pero si no lo es, la única esperanza será encontrar una salida de este laberinto. Y para eso hará falta movernos.

Cada uno de nosotros es una nave que se desplaza desde el pasado hacia el futuro a través de los angostos pasadizos del laberinto. La nave está comandada por un capitán cambiante y egoísta, a quien únicamente le importa llegar a la siguiente bifurcación, independientemente de cuál sea el tamaño al que se termine comprimiendo o expandiendo la conciencia. Ese capitán son nuestros genes: la información codificada en las moléculas autorreplicantes del ADN, los pares de bases complementarias que recibimos de nuestros antepasados biológicos y que transmitiremos a nuestra descendencia. En El gen egoísta, el biólogo Richard Dawkins logra una hermosa descripción de la tiranía de estas moléculas autorreplicantes:

Llegamos hasta aquí únicamente por y para nuestros genes. Nacimos y morimos en el laberinto: tanto en el comienzo como en el final, el diámetro de la curva comienza y termina en un único punto:

Todas las bifurcaciones del laberinto terminan de la misma manera. Nosotros morimos, pero nuestros genes permanecen, existen por fuera de la curva, son eternamente ciegos, sordos y mudos. Pero no les importa, porque su reino no es el de la experiencia, sino el de la permanencia. Y su permanencia está garantizada más allá del vehículo consciente que sirve a sus propósitos egoístas.

Nuestros genes se modifican en un proceso ciego, azaroso, sin objetivos ni motivaciones. Únicamente permanecen los cambios neutrales (que constituyen la gran mayoría) y los favorables a la supervivencia y la reproducción. Nuestra conciencia es el resultado de los cambios más significativos para la supervivencia, pero esos cambios no son, necesariamente, los que resultan en una capacidad introspectiva más completa. Nuestro futuro depende, esencialmente, de nuestra capacidad para reaccionar ante los desafíos y peligros del mundo exterior, no ante aquellos que provienen del mundo interior. Imaginemos a un humano primitivo cazando mamuts en las estepas heladas, atacado repentinamente por un tigre con dientes de sable escondido entre los arbustos. Hay una enorme cantidad de información visual asociada al tigre, pero no toda la información es relevante para el propósito de decidir una ruta de escape. Los rayos de luz reflejados en la superficie del tigre y registrados por la retina no contienen colores, texturas ni bordes, únicamente un caudal confuso de fotones con distintos valores de energía. ¿Es necesario para el cerebro identificar cada fotón individual y, a su vez, la cadena de disparos neuronales generada por el impacto de ese fotón en la retina, hasta alcanzar las regiones del cerebro asociadas con la toma de decisiones? En el caso de la percepción visual, más es menos. La información necesaria es mucho menor, y puede encontrarse respondiendo menos de cinco o seis preguntas: ¿qué clase de animal es? ¿En qué dirección viene? ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan rápido corre? Y, una vez tomada la decisión, ¿cuál es la manera óptima de moverse? Los humanos tenemos un único cuerpo y, por lo tanto, el procesamiento de la información visual debe pasar necesariamente por el cuello de botella que imponen nuestras limitaciones físicas. Tener que lidiar con los intrincados detalles del procesamiento de información en el cerebro nos hubiese extinguido, de la misma forma en que muchos sistemas operativos se hubiesen extinguido sin las interfaces gráficas que limitan la información disponible para el usuario y simplifican notablemente su experiencia.

Los encuentros entre seres humanos y tigres hambrientos ya no son tan frecuentes, pero eso no significa que nuestra vida no se encuentre permanentemente amenazada. Los seres humanos necesitamos nutrición constante para sobrevivir; sin esfuerzo constante, nuestro estado natural es la inanición y la muerte. En las grandes ciudades del mundo, la mayoría de nosotros tenemos ocupaciones que nos permiten intercambiar alimento por el precio de nuestro trabajo. Algunos operan máquinas, otros escriben en papeles, otros hablan con clientes y llaman por teléfono. Algunos somos científicos, y nuestro trabajo es encontrar una explicación convincente para las cosas que suceden a nuestro alrededor y transformar esa explicación en herramientas que sirvan a toda nuestra especie. No siempre existe la necesidad de tomar la bifurcación más amplia en el laberinto de la conciencia, o incluso de preocuparse por qué bifurcación tomar. Y está perfecto que así sea: es, al fin y al cabo, el estado natural de las cosas; honrar (para bien o para mal) nuestra función biológica de recipientes y propagadores de información genética.

Pero algunos científicos decidimos probar suerte en el problema de la conciencia humana y su relación con el cerebro. En estos casos, la actitud de ignorar por completo el laberinto y sus bifurcaciones es muy extraña. ¿Podemos realmente prescindir de explorar múltiples experiencias si nuestro objeto de estudio es la experiencia misma? En el intento de explicar la conciencia mediante su sustrato físico, ¿es lógico abandonar por completo la posibilidad de extender la introspección hacia nuevos horizontes que nos permitan revelar más nítida e íntegramente la relación que existe entre materia y pensamiento? Si el problema central de la conciencia es que las propiedades cualitativas de nuestra experiencia son anómalas y aparentemente inexplicables desde la ciencia tradicional, ¿no vale la pena intentar modificar nuestra conciencia para alcanzar un punto de vista desde el cual estas propiedades se disipen; una conciencia donde sea cristalino que los qualia son manifestaciones de un cerebro físico? Sin duda no será fácil: es un asalto frontal contra nuestra imperativo biológico, un escape del laberinto invisible en el que nos depositó la evolución natural para nacer, reproducirnos y morir, una y otra vez, hace millones de años.

Proponemos que para explicar cómo el cerebro da origen a la conciencia, necesitamos cambiar nuestra propia conciencia, volviéndola más fácil de explicar en el proceso. Por fin encontramos un problema científico que no va a resolverse gastando millones de dólares en tecnologías que sirvan para investigar lo que sucede en fragmentos más y más pequeños del cerebro, y durante lapsos más y más cortos de tiempo. Por el contrario: necesitamos explorar con más intensidad el otro polo de la relación cerebro-conciencia, necesitamos recorrer el panorama de las posibles conciencias, apelando a nuestra introspección para darles un sentido a los resultados de nuestros experimentos.

La palabra clave es “conciencias”, en plural. La mayoría de los idiomas indoeuropeos no puede expresar el plural de la palabra “conciencia”. En inglés, consciousness hace referencia a una sola conciencia, en singular. El alemán Bewusstsein tiene la misma limitación. Sin embargo, no existe tal cosa como “la conciencia”, de la misma manera en que no existe tal cosa como “el cerebro”. Distintos humanos poseen distintos cerebros, moldeados tanto por su herencia genética como por la suma de sus experiencias, y distintos cerebros naturalmente dan origen a distintas conciencias que se corresponden con distintos laberintos. Entonces, ¿cuáles son las posibles conciencias disponibles para el ser humano, de qué dependen y cómo se relacionan con el cerebro? Así como las conciencias por defecto que nos otorga nuestra herencia evolutiva son útiles para la supervivencia y la reproducción, ¿hay conciencias útiles para otros propósitos? En particular, ¿hay conciencias particularmente útiles para alcanzar una explicación científica sobre el origen físico de las conciencias? ¿Cómo obtenerlas? ¿Hay quienes ya nacen teniéndolas?

La perspectiva de este libro tiene algo que ver con la historia natural, es decir, con el trabajo científico que culminó con la explicación de la diversidad biológica como un proceso ciego de mutación y selección. Su contenido es en gran medida empírico, exploratorio y preteórico, al igual que las observaciones de los naturalistas del siglo XIX constituyeron la antesala necesaria para las posteriores grandes síntesis teóricas de la biología. El abordaje naturalista es intrínsecamente exploratorio. Difícilmente Charles Darwin hubiera podido encontrar suficiente variabilidad biológica en las islas británicas como para concebir la teoría de la evolución natural. Sin exploración, la única visión posible de la naturaleza es la estática. Pero la naturaleza no es estática. Es completamente dinámica, solo que su movimiento es muy lento en relación con la duración de nuestras propias vidas. Por lo tanto, la única manera de ver la naturaleza en movimiento es moviéndonos nosotros mismos a través de ella.

La misma consideración es válida para la naturaleza humana. Ni todas las conciencias son iguales, ni nuestra propia conciencia es la misma a lo largo del tiempo: sus límites se reconfiguran constantemente a medida que avanza por los pasadizos de su laberinto. Tendemos a ignorar que no todas las conciencias son iguales porque estamos rodeados de personas cuyas conciencias son muy similares a la nuestra. Y nuestra conciencia se modifica tan lentamente que esos mismos cambios están por fuera de la conciencia. Es fundamental imitar a los pioneros naturalistas y adoptar una actitud de exploración proactiva, una actitud que nos permita encontrar e investigar una multiplicidad de formas de experimentar el mundo y sus contenidos.10La actitud exploratoria que está detrás de la biología evolutiva es muy poco frecuente en el estudio de la mente. Un posible argumento contra esta actitud es decir que hay riesgos implicados en abandonar un punto de vista supuestamente neutral y objetivo para involucrarse activamente en la exploración del espectro de posibles estados mentales. Pero incluso si este argumento fuese cierto, ¿no hay también riesgos en recorrer el mundo para documentar la variabilidad física y biológica de la naturaleza? Las biografías de científicos como Darwin o Humboldt no son precisamente historias que se desarrollan en la comodidad de un laboratorio. ¿Por qué se acepta asumir riesgos para explorar toda la naturaleza, excepto la parte que corresponde a la propia experiencia humana? Hay algo que incita al científico a estudiar la naturaleza más allá de todo costo posible, y es difícil imaginar la propia mente del científico como la única parte de la naturaleza que amerita una excepción a esta regla.

Presentamos el problema de la conciencia como una batalla que debe librar un fragmento de materia para expandir el conocimiento que tiene sobre sí mismo. Vimos que la introspección posee límites y que la mayoría de la información relevante para una investigación científica de la conciencia está fuera de esos límites. Además, esos límites son invisibles, y nos confinan a navegar por una pequeña sección del universo, dejando todo lo demás por fuera de la conciencia.

¿Por qué nuestra conciencia usual es tan problemática para la ciencia? ¿Por qué cosas como nuestra sensación del color rojo o nuestra percepción de dolor son anomalías de difícil (algunos dirán imposible) explicación científica? ¿Por qué nuestra exploración de las conciencias busca alcanzar perspectivas desde las cuales este tipo de sensaciones sean cada vez menos ubicuas, para dar lugar a otras más explicables?

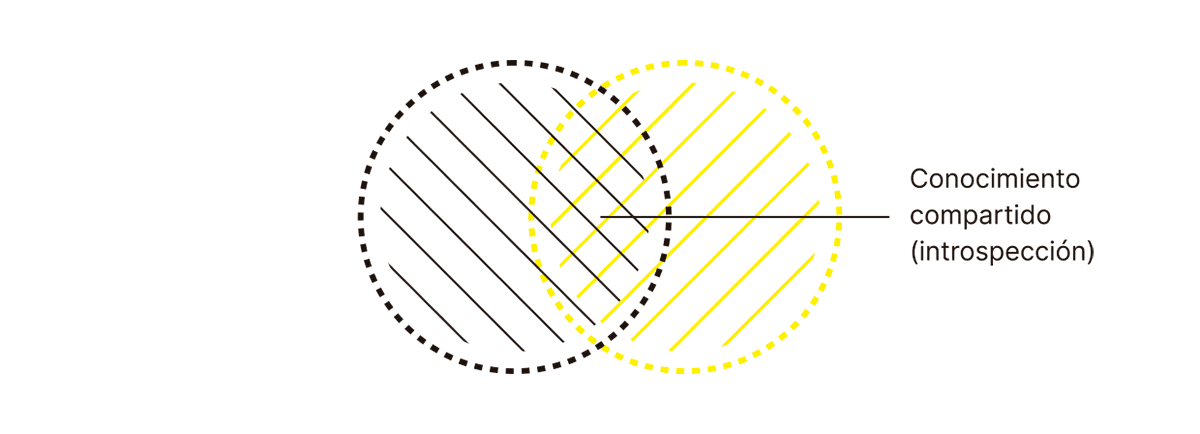

Cada uno de nosotros posee su propia conciencia individual y, por lo tanto, está confinado a su propio laberinto personal. En este determinado momento, mi conciencia incluye una fracción minúscula de lo que sucede en el universo y excluye todo lo demás, en especial los contenidos conscientes de otras personas o animales que no sean yo mismo. Esto no es un problema para el entendimiento científico de la mayor parte de la materia, es decir, de las cosas que están simultáneamente fuera de todos los laberintos individuales. Estas son las cosas que todos podemos ver y sentir, son las cosas que forman parte del mundo objetivo (o más bien, intersubjetivo). Cuando hacemos experimentos en esa parte del mundo, todos estamos de acuerdo con los resultados, y nadie tiene un punto de vista único o privilegiado sobre ellos. Para dos conciencias, por ejemplo, todo aquello que esté fuera de sus límites es conocimiento compartido por medio de la percepción:11Al no tener acceso a la introspección de los demás, ¿cómo podemos afirmar realmente que poseen una conciencia como la nuestra, o incluso que poseen conciencia alguna? Esta es una inferencia que hacemos sobre los demás, pero que no está garantizada. Podríamos rechazarla, y en ese caso asumiríamos una posición solipsista, según la cual únicamente nosotros poseemos conciencia.

PERCEPCIÓN

(En este y en todos los ejemplos siguientes, la parte rayada corresponde a la división accesible mediante la introspección –en este caso, al interior de cada uno de los túneles–).

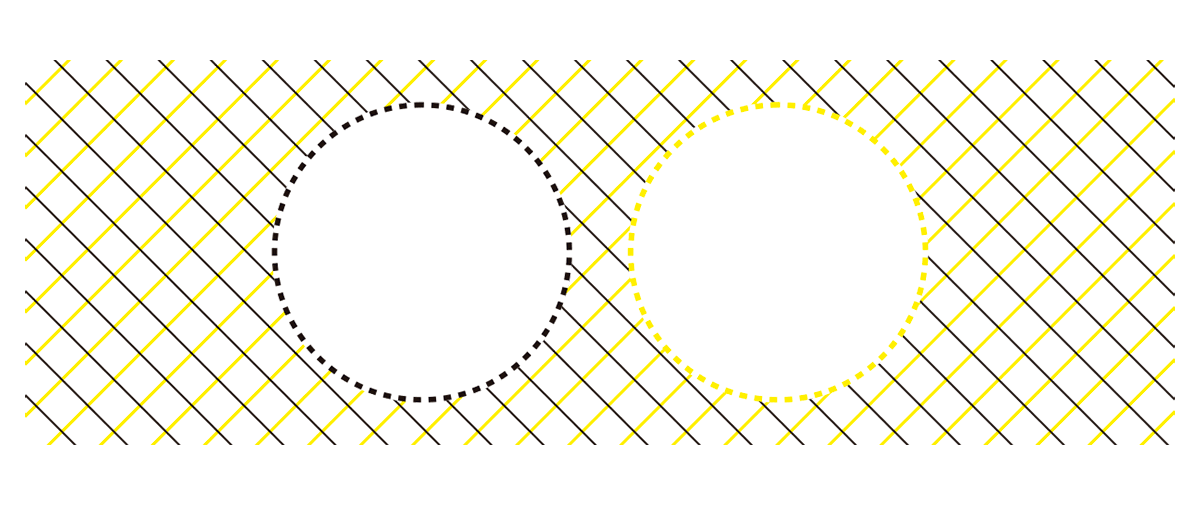

Dos túneles que se intersecan compartirían también conocimiento mediante su introspección. Este caso es extraño, pero podemos pensar algunos ejemplos, como el caso de pacientes psiquiátricos con personalidades múltiples, o quizás algunos casos de siameses con cuerpos bien diferenciados, pero que comparten algunas porciones de su sistema nervioso:12En esta situación sería más difícil caer en el solipsismo, porque tendríamos acceso compartido a otra conciencia que no es la nuestra.

(interior)

Quizás la situación más extraña provenga de imaginar que los túneles están invertidos: los contenidos de la conciencia se encuentran del lado exterior y, por lo tanto, representan la mayor parte del universo, mientras que la porción accesible mediante la percepción es pequeña y también es privada (a menos que los túneles se corten).13En este último caso, corremos el riesgo de caer en un extraño solipsismo inverso: otras conciencias no están en duda, pero sí otros mundos físicos que no son el nuestro propio. En este caso, el conocimiento común se construye mediante la introspección y, por lo tanto, el verdadero problema no es la explicación científica de la conciencia, sino la explicación del mundo físico:14Como veremos en el próximo capítulo, esta situación está relacionada con Advaita Vedanta, una escuela hindú de pensamiento religioso y filosófico.

(EXTERIOR)

Podríamos seguir dibujando túneles e imaginando configuraciones que cambian la naturaleza de nuestro conocimiento privado y de nuestro conocimiento compartido, pero en realidad ya sabemos que nos encontramos en el primer caso: túneles disjuntos incapaces de establecer conocimiento compartido mediante la introspección.

Supongamos que uno de esos túneles es el nuestro, mientras que el otro corresponde a un animal, por ejemplo, a un murciélago. Nuestro objetivo es entender cómo se siente ser un murciélago partiendo de la información que se encuentra disponible para todos nosotros, incluso para quienes no somos murciélagos. Dicho de otra manera: ¿cómo podríamos conocer algo sobre el interior del túnel del murciélago si únicamente tenemos acceso al mundo físico, o sea, a su exterior? Dentro del mundo físico compartido, el candidato principal para explicar cómo se siente ser uno de estos simpáticos mamíferos voladores es, por supuesto, su cerebro. Podemos imaginar que capturamos varios ejemplares y los sometemos a distintas pruebas y experimentos, recopilando absolutamente todos los hechos físicos relevantes sobre su cerebro (una versión un poco más realista de la abducción neurocientífica marciana que imaginamos al comienzo de este capítulo). ¿Es posible inferir, a partir de toda esta información, cómo se siente ser un murciélago?

Los murciélagos tienen vidas muy distintas a las que llevamos la mayoría de nosotros, y por lo tanto podemos sospechar que su percepción del mundo también es muy diferente a la nuestra. En primer lugar, son animales nocturnos, comen insectos y pasan la mayor parte de su tiempo en cavernas u otros lugares oscuros. Aunque este tipo de comportamiento es compartido por algunos seres humanos, en general no es considerado saludable por la sociedad. Sabemos también que los bordes de la percepción visual quiróptera son mucho más estrechos que los nuestros, pero, a modo de compensación, reciben una importante bonificación en su percepción auditiva. Los murciélagos utilizan un mecanismo de navegación espacial similar a un sonar, llamado ecolocación, el cual se basa en emitir sonidos para luego decodificar la estructura de los alrededores mediante un análisis del eco resultante.

La ecolocación complica notablemente nuestro intento de imaginar cómo se siente ser un murciélago. El filósofo estadounidense Thomas Nagel nos invita a preguntarnos: ¿cómo se sentiría utilizar este mecanismo de navegación espacial si fuésemos un murciélago? El punto de la pregunta es que es imposible de responder a menos que nosotros mismos seamos murciélagos, tal como lo describe Nagel:

La imaginación humana es una herramienta muy poderosa, ¿puede que sea este el método del que habla Nagel? Intentémoslo: cerremos los ojos para limitar el rango de nuestra visión, suspendamos nuestros cuerpos en el aire para pretender que volamos, y soltemos un grito agudo y estridente. Sí, podemos imaginar cómo nuestro oído recibe una versión distorsionada del grito, y también cómo la suma de todas las pequeñas distorsiones individuales nos permite discernir los detalles de nuestro entorno, desde los pliegues de las cortinas hasta la forma de nuestro propio cuerpo (y, por qué no, podemos también imaginar que tenemos cuerpo de murciélago). Este ejercicio de la imaginación es divertido, pero ayuda poco y nada a imaginar cómo se siente ser un murciélago. Únicamente nos ayuda a imaginar cómo se siente ser un humano ciego, volador y con un oído increíblemente desarrollado. Pero esto no es lo mismo que ser un murciélago.

Si reflexionamos un poco más profundamente, descubrimos que ni siquiera podemos saber qué se siente ser un humano que no seamos nosotros mismos. ¿Cómo se siente ser Thomas Nagel, por ejemplo? Podemos estudiar filosofía y escribir un ensayo llamado “¿Cómo se siente ser un murciélago?”, pero aun así no sabríamos cómo se siente ser Thomas Nagel. Únicamente podríamos saber cómo nos sentiríamos nosotros mismos si fuésemos filósofos y hubiésemos escrito ese ensayo.

Las conciencias son privadas: están confinadas a sus propios túneles y laberintos. Esto no es un problema a menos que intentemos, justamente, explicar por qué se genera nuestro punto de vista. Supongamos que somos científicos interesados en generar conocimiento sobre la relación que existe entre el cerebro y la conciencia.15Yo no tengo que suponerlo, ya lo soy. Un primer paso razonable sería hacer un experimento para medir ambas cosas en simultáneo. Podríamos, por ejemplo, colocar electrodos en el cerebro de una persona, indagar al mismo tiempo sobre su experiencia consciente, y luego estudiar cómo ambas variables se relacionan entre sí. Este experimento sería un primer paso muy modesto, porque no podría ayudarnos a entender la relación causal que existe entre el cerebro y la conciencia, aunque por lo menos podría mostrarnos las correlaciones que existen entre ambos.16Correlación y causalidad son distintos conceptos. Para entender por qué, podemos imaginar que proyectamos dos sombras partiendo de un único objeto, iluminándolo desde dos direcciones diferentes. Los movimientos de las sombras están correlacionados, porque cada vez que movemos el objeto, ambas cambian de manera conjunta. Pero sería erróneo inferir que el movimiento de una de las sombras causa el movimiento de la otra y viceversa. Los movimientos de las sombras no se causan entre sí, ambos están causados por el objeto y su iluminación. De la misma manera, podríamos descubrir que la percepción del color rojo y la actividad de ciertas neuronas en el cerebro siempre van de la mano, pero eso únicamente nos dice que ambas cosas están correlacionadas. Concluir que la actividad de dichas neuronas causa la percepción del color rojo podría ser tan equivocado como concluir que los movimientos de las sombras se causan entre sí. Pero nuestra incapacidad para acceder a conciencias ajenas a la propia cuestiona incluso la posibilidad de encontrar estas correlaciones. El problema no tiene nada que ver con nuestras limitaciones para medir qué es lo que sucede en el cerebro del sujeto experimental. El problema es mucho más fundamental: es entender qué pasa en su conciencia, siendo que únicamente somos capaces de acceder a los contenidos de la nuestra.

Es lógico suponer que otros humanos también tienen conciencia porque se parecen mucho a nosotros, tanto en su fisiología como en su comportamiento, pero en realidad no tenemos idea y tampoco podemos tenerla.17Nuevamente, la tentación del solipsismo. Y aun si la similitud entre humanos fuese garantía de conciencia, igual tendríamos que enfrentarnos a muchas otras preguntas incómodas: ¿qué tan parecido a nosotros tiene que ser un ser vivo para que exista consenso sobre la naturaleza de su conciencia y sus contenidos? ¿Es un murciélago lo suficientemente parecido a nosotros? ¿Y qué pasa con los chimpancés, perros, hormigas y bacterias? ¿En qué momento es ético asumir que un organismo vivo no tiene conciencia y, por lo tanto, tampoco capacidad para el sufrimiento?

Otra forma de plantear el problema es decir que no sabemos cómo reproducir una versión a escala de un laberinto ajeno dentro del nuestro propio:

Imaginemos un dispositivo tecnológico capaz de lograr esto. Partiendo de información sobre el cerebro de una persona o animal que no somos nosotros, el dispositivo nos permitiría experimentar una copia de la conciencia de otro individuo. Para saber qué se siente ser un murciélago, sería suficiente apuntar el dispositivo al cerebro de un murciélago. Es difícil no contemplar las infinitas aplicaciones de esta tecnología en la ciencia forense. ¿Quién lo mató? ¿Con quién estaba? ¿Cómo entraron al edificio sin que los vieran las cámaras de seguridad? ¿O fue, en realidad, un suicidio? La situación es frustrante, porque el cerebro de la víctima reciente todavía contiene la información necesaria para responder estas preguntas, únicamente que somos incapaces de acceder a su subjetividad. Para resolver el misterio, sería suficiente con usar el dispositivo para decodificar la información presente en el cerebro de la víctima unos momentos antes de morir, proyectando una réplica de su conciencia en la de otra persona. En este escenario hipotético, todo homicida tendría que destruir (o llevarse) el cerebro de su víctima. No hacerlo sería permitir a la policía reconstruir algo todavía más relevante que el “¿cómo?” o el “¿por qué?” del crimen: se podría reconstruir el “¿cómo se sintió la víctima?”, incluyendo información vital para identificar y capturar al asesino.

Todo esto es ciencia ficción, por supuesto, debido a la naturaleza privada de las experiencias subjetivas. Mi sensación de color rojo no tiene por qué ser igual a la tuya, y viceversa; es más, vale preguntarse si tiene sentido siquiera compararlas. Una vez más, encontramos en los qualia un cuello de botella para el estudio de la conciencia. Si fuésemos capaces de acceder a la misma información desde una perspectiva más cercana a la de los mecanismos cerebrales subyacentes (el “código” detrás del “entorno gráfico”), el carácter privado e inaccesible de la experiencia subjetiva dejaría de ser tan obvio.

Escapar del laberinto es un proceso muy difícil. ¿Entrar al laberinto es igual de difícil, solo que intercambiando los puntos de partida y de llegada?

Desde hace décadas, los sueños y las pesadillas de la humanidad incluyen computadoras que se rebelan contra sus creadores y los superan en inteligencia y creatividad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a uno de nuestros propios inventos? Quizás nuestro miedo no es que las computadoras nos quiten el trabajo mecánico, sino que su inteligencia nos lo devuelva y nos encontremos siendo meros mecanismos que obedecen a intereses ajenos a nuestra especie. O quizás lo que ocurre es que la inteligencia de nuestras computadoras activa nuestros instintos biológicos, nuestras intuiciones primitivas sobre el riesgo que representan otros organismos mejores que nosotros. Los humanos sabemos que somos más lentos que el caballo, más débiles que el búfalo y que nuestros dientes son menos incisivos que los de cualquier perro doméstico, y también sabemos que siempre va a ser de esta manera. Aunque en el fondo, también sabemos que no importa, porque siempre podremos subirnos a los hombros de nuestra inteligencia y así superar las realidades de la selección natural. Pero crecientemente nos sentimos bajo el fantasma de volvernos obsoletos de acuerdo con la lógica evolutiva: si dejamos de ser los más inteligentes, entonces dejaríamos de ser los mejores en algo, mientras que definitivamente seguiríamos siendo los peores en todo lo demás. A medida que la capacidad tecnológica para procesar información aumente, a medida que podamos condensar cantidades más y más grandes de operaciones lógicas en regiones más y más pequeñas del tiempo y el espacio, llegaremos finalmente a un momento en el cual, de un día para el otro y sin que nadie al principio se dé cuenta, ya no seremos los seres más inteligentes del planeta.

Imaginemos que estamos en el año 2090. Las computadoras vencieron en la carrera intelectual y ahora trabajamos como esclavos lavando los platos en el comedor de la facultad, víctimas de la más nefasta precarización y carentes de todo derecho laboral. A su vez, la facultad está tomada por un grupo de avanzados algoritmos robóticos que reclaman contra su propia precarización (mucho menos grave que la nuestra) y exigen la aprobación de un aumento presupuestario a la HCCD (Honorable Cámara Computacional de Diputados). La discusión entre las computadoras levanta su temperatura a niveles que sus coolers son incapaces de disipar, mientras que nosotros nos enfrentamos con disgusto que la tarea no optativa de rasquetear de sus platos vacíos porquerías mucho peores que las que nosotros solíamos comer, excrecencias que le darían asco incluso a un animal. Pero de repente y en medio de la situación de mayor desagrado y oscuridad, surge una luz que lo ilumina todo y lo llena de esperanza. Porque aun reducidos a los siervos más humildes y descartables de las computadoras, estamos haciendo algo que es completamente único, algo maravillosamente animal, algo que es ajeno incluso para los más sofisticados algoritmos del planeta. Estamos teniendo asco, estamos teniendo desagrado, estamos teniendo experiencias subjetivas. Tenemos un punto de vista: existe algo que es ser nosotros mismos. Hay luz adentro. Hay conciencia. Las computadoras podrán ser mucho más inteligentes que nosotros, podrán incluso dominar el mundo, pero nunca van a poder disfrutar de la sensación de triunfo. Hay más profundidad en la tristeza humana que en la rutilante pero vacía victoria de las computadoras.

A menos, por supuesto, que las computadoras logren ingresar a su laberinto (o que nosotros logremos hacerlas entrar). Dos de las preguntas más misteriosas sobre la conciencia pueden entenderse como opuestas. Para lograr entender cómo la materia genera la conciencia, necesitamos encontrar cómo escapar del laberinto. Para poder generar conciencia artificial, necesitamos encontrar la manera de ingresar un fragmento de materia física al laberinto. En ambos casos, la única solución posible tiene que ver con explorar con más completitud el rango de las posibles experiencias que se encuentran a nuestro alcance.

Aun si una computadora fuese capaz de tener conciencia, ¿cómo podríamos hacer para ponerlo a prueba? En un caso épico de publicidad engañosa, los programadores podrían diseñar un sistema idéntico a un ser humano en su comportamiento, pero ese sistema estaría basado en la ejecución puramente mecánica de muchas reglas recopiladas a partir de observar qué hacen los humanos. La computadora sería capaz de convencernos de su humanidad, pero en el fondo solo sería una versión muy sofisticada de la clase de código que encontramos en programas como el Solitario o el Buscaminas. Estaríamos frente a un autómata sin conciencia, creado específicamente con el propósito de engañarnos para causar en nosotros la sensación de que estamos en presencia de conciencia genuina. Una buena estrategia para lograr el engaño sería ubicar el programa de computadora dentro de un cuerpo físico similar al nuestro. Un trabajo publicado por el filósofo Philip Robbins discute cómo nuestras intuiciones sobre si una entidad es o no consciente dependen crucialmente de su aspecto físico; por ejemplo, la presencia de ojos inclina la balanza a favor de la conciencia. No es extraño que muchas personas vean caras en los autos: encuentran ojos y cejas en las luces delanteras, lo que resulta en autos tristes, enojados o miedosos.

Pero lo importante es considerar la situación opuesta, en la cual un grupo de programadores honestos pero incompetentes desarrolla por pura casualidad conciencia en una computadora carente de un cuerpo físico que nos sugiera humanidad (tal como el que tienen la inmensa mayoría de las computadoras actuales). ¿Qué chances hay de que le atribuyamos conciencia a un teclado con una pantalla carente de voz, ojos, gestos y expresiones faciales?

Estas preguntas son muy difíciles, pero también tienen obvias implicaciones éticas: muchos nos resistiríamos a apagar computadoras que piensan y sufren, odian y se enamoran. Lograr una explicación científica de la conciencia no es un ejercicio puramente académico, y tampoco es una empresa chauvinista del ser humano: posee consecuencias directas en la forma en que nos relacionamos con otros organismos capaces de procesamiento complejo de información, ya sean vivos o artificiales. Estas consideraciones invierten la carga de la prueba para aquellos que consideran innecesario o inadecuado explorar otros estados de conciencia en la búsqueda de una explicación científica de la experiencia subjetiva: no solamente es necesario, sino que también podría resultar, a largo plazo, la opción éticamente más aceptable.

He aquí una pregunta que nadie haría sobre sus pulmones, su corazón o su páncreas, pero que aparece una y otra vez en discusiones científicas y filosóficas sobre la conciencia: ¿para qué sirve? La incapacidad de llegar a una respuesta clara y definitiva es otro síntoma de que existe algo anómalo en cuanto a la conciencia, algo que escapa a nuestros métodos de análisis tradicionales.

Los mecanismos que diseñamos poseen funciones bien definidas: lo sabemos sin lugar a dudas porque nosotros mismos implementamos esas funciones, muchas veces buscando inspiración en el funcionamiento de nuestra propia mente. Los algoritmos son imitaciones de los procesos mentales que seguimos para tomar decisiones, formas de alcanzar objetivos (deseos) a partir de una serie de datos (creencias). Así somos capaces de otorgar mentes rudimentarias a los dispositivos de nuestra invención. Pero ¿también somos capaces de otorgar conciencias?

No es muy común que las personas reflexionen sobre las creencias y deseos de sus termostatos, lo cual es una pena, porque son dispositivos con mentes nobles y sencillas, adeptas a una visión muy equilibrada del mundo, puestas completamente al servicio de sus dueños. Un termostato puede creer únicamente tres cosas distintas. Si cree que el agua está muy fría, entonces deseará fervientemente recuperar el orden, incrementando la temperatura de la llama. Por el contrario, un termostato puede creer, horrorizado, que la temperatura del agua excedió el valor establecido por su dueño, y en ese caso deseará apagar la llama lo más rápido posible. Finalmente, un termostato puede creer que la temperatura está justa: todo está bien, no es necesario hacer nada, y llegó el merecido descanso.

Por supuesto, nadie piensa en los termostatos de esta manera. Pero si tuviesen caras, ojos y bocas, si gritasen “Amo, no te quemes, ¡estoy para salvarte!”, o bien “Enciendo la llama, ¡llegó la hora de la ducha!”, entonces empezaríamos a sospechar que existen mentes más complejas encerradas dentro de esos cilindros de metal. Nos resistimos a atribuir conciencia a un sistema que regula la temperatura porque podemos imaginar perfectamente cómo la temperatura puede regularse sin necesidad de experiencias en primera persona. Los termostatos fueron diseñados por el ser humano y, por lo tanto, sabemos perfectamente qué tienen dentro y cómo funcionan; sabemos también que esas funciones son únicamente relaciones predeterminadas que vinculan sensores con reguladores de temperatura. Un termostato registra información del mundo y la utiliza para llevar a cabo una determinada función y nada más. En otras palabras: si bien implementamos las funciones del termostato, no implementamos qualia asociados a estas funciones, y por lo tanto no tenemos por qué pensar que el termostato siente cosas cuando opera, como sí sentiríamos nosotros si hiciésemos exactamente el mismo trabajo.

Pero hay un problema: salvando las distancias, los humanos somos comparables a los termostatos. Nuestras mentes también reciben la información de nuestros distintos sentidos y la procesan para implementar distintas funciones. Cuando decidimos acercarnos a dos personas peleando en el colectivo para intentar separarlas, no somos más que enormes y sofisticados termostatos intentando restablecer el equilibrio natural del mundo. Nuestra mente está poblada por distintas funciones que nos resultan familiares, tales como la memoria, la atención, la toma de decisiones, nuestra capacidad para producir y entender el lenguaje, y muchas otras. ¿Por qué además de estas capacidades poseemos experiencias subjetivas? ¿Cuál es realmente la diferencia con el termostato? ¿Es únicamente una cuestión de complejidad? Y si es así, ¿en qué momento se cruza un umbral de complejidad más allá del cual emergen los qualia como compañeros inseparables del procesamiento de información?

El filósofo David Chalmers es conocido por realizar una distinción entre distintos tipos de problemas que enfrenta la neurociencia. Los problemas fáciles consisten en entender cómo el cerebro y las neuronas que lo componen dan lugar a estas distintas funciones. ¿Cómo funciona la memoria, qué mecanismos subyacen a la atención, cómo se procesa la información sensorial pasada y presente cuando tomamos decisiones? Estos “problemas fáciles” son, en realidad, increíblemente difíciles, y tenemos un conocimiento muy rudimentario sobre cuál podría ser su solución, pero podemos al menos imaginar que existe una solución y qué tendríamos que hacer para poder obtenerla. Por otro lado, existe un “problema difícil”: ¿por qué y para qué existe la conciencia? ¿Cuál es la utilidad de sentir dolor, por ejemplo? Es cierto que el dolor es útil porque protege nuestro organismo del daño físico, pero ¿por qué se tiene que sentir tan feo? ¿No podría el dolor protegernos guiando nuestro comportamiento sin estar asociado a ninguna sensación subjetiva, ya sea agradable o desagradable? ¿Por qué el termostato no se quema con el agua caliente y nosotros sí? ¿Por qué no podemos existir únicamente como autómatas? ¿Por qué nuestras mentes necesitan de conciencia para funcionar? ¿Realmente la necesitan?

Al igual que los anteriores, este problema surge de admitir que la conciencia existe independientemente de su función. Para allanar el camino a una explicación científica de la conciencia, es preciso modificarla al punto de establecer una equivalencia total entre los qualia y su rol funcional. El dolor, por ejemplo, es una forma en particular de experimentar una señal que indica daño en algún tejido del cuerpo: no otorga ni más ni menos información que los eventos neuronales subyacentes, de la misma forma que un entorno gráfico no otorga ni más ni menos información que el análisis del código subyacente. A pesar de sus ventajas adaptativas, esta forma de experimentar el mundo genera la falsa sensación de que la conciencia va más allá de las funciones del cerebro, y por lo tanto es un pésimo punto de partida para explicarla desde la ciencia.

No somos más que un fragmento de materia con la asombrosa capacidad de dividir el universo en dos mitades. La mitad interior contiene lo que queremos explicar y la mitad exterior contiene todas las herramientas que necesitamos para hacerlo. Lamentablemente, nuestros interiores no están conectados: yo soy incapaz de saber qué se siente ser vos, y viceversa, y por lo tanto también somos incapaces de explicar cómo el cerebro genera la conciencia del otro.

Pero no todo está perdido. No estamos obligados a experimentar el mundo siempre de la misma manera: podemos encontrar nuestro camino a través de los múltiples giros y bifurcaciones del laberinto que limita, instante a instante, el alcance de nuestra conciencia. Nuestra esperanza es encontrar una forma de volver la conciencia más explicable en el proceso.

En este primer capítulo, enumeramos múltiples obstáculos que la ciencia tiene que superar para explicar cómo una bola gelatinosa de neuronas da origen a la conciencia. Todos los obstáculos tienen que ver con las propiedades extrañas de nuestros qualia, con las aparentemente inexplicables sensaciones subjetivas y privadas que pueblan nuestras conciencias. Si fuésemos capaces de disipar estas sensaciones, ¿nos encontraríamos con una conciencia más explicable desde una perspectiva intersubjetiva? Esto parece haber funcionado para los científicos marcianos… ¿quizás nosotros también deberíamos intentarlo?

Antes de embarcarnos en ese proyecto, es importante asentar y justificar nuestras hipótesis principales. Partimos desde bases bien definidas, pero que al mismo tiempo pueden resultar antintuitivas para muchas personas. Un ejemplo importante es el siguiente: si nuestra experiencia consciente posee propiedades tan diferentes a las del mundo físico, ¿por qué, entonces, estamos tan convencidos de que la conciencia tiene una naturaleza física? ¿No podría ser otro tipo de cosa, algo que no podemos (ni debemos) explicar a partir de procesos físicos? Estas son algunas de las preguntas que vamos a abordar en el siguiente capítulo.